Aus der Geschichte von St. Albertus Magnus

seit 2008 gemeinsam auf dem Weg mit St. Johannes

25 Jahre St. Albertus Magnus

Die Festschrift aus dem Jahr 1988

Die Chronik von St. Albertus Magnus

Die Anfänge zur Gründung der heutigen St.-Albertus-Magnus-Gemeinde gehen zurück bis in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Bereits um 1925 wurde nach Entstehung der großen Wohnviertel im Hunscheidtsfeld und um die evangelische Petri-Kirche an der Wiemelhauser Straße ein "Kirchbauverein Hunscheidtsfeld" gegründet, der sich aber später wieder auflöste.

Im November 1954 wurde an den damaligen Propst und Dechant Vogt die Bitte um Gründung eines Kirchbauvereins und einer eigenen Seelsorgestelle heran getragen.

Schon am 4. Februar 1955 fand eine Besprechung zwischen den Pfarrern und Vertretern der Kirchenvorständen von St. Meinolphus und St. Johannes - den bisherigen Muttergemeinden - statt. Einstimmig kam man zu dem Ergebnis, dass die Errichtung eines neuen Pfarrzentrums an der Königsallee notwendig sei.

Am 13. April 1956 wurde unter der Leitung von Pfarrer Wiehoff (Pfarrei St. Meinolphus) der Kirchbauverein für die neu zu errichtende Kirchengemeinde ins Leben gerufen. Zunächst wurde ein vorläufiger Vorstand gewählt, der die Vorarbeiten für eine Gründungsversammlung unter Beteiligung aller zukünftigen Gemeindemitglieder zu leisten hatte. In dieser Versammlung wurden u.a. die Grenzen des neuen Seelsorgebezirkes in der noch heute bestehenden Abgrenzung abgesteckt.

Unmittelbar danach fand am 27. Juni 1956 die Gründungsversammlung des Kirchbauvereins für den neuen Seelsorgebezirk an der Königsallee im Jugendheim der Gemeinde St. Johannes in Wiemelhausen statt. Vikar Westhoff referierte damals zu dem Thema "Wesen und Bedeutung einer Pfarrgemeinde". Der zunächst vorläufig gebildete Vorstand wurde von der Versammlung bestätigt. Ihm gehörten an:

Dr. Adolf Schmidt 1. Vorsitzender

Ernst Günther 2. Vorsitzender

Konrad Rohden Kassierer

Alfons Mathei Schriftführer

Bereits kurz darauf erfolgte die Eintragung ins Vereinsregister als "Kirchbauverein für die Kirche an der Königsallee e.V.".

Die erste Generalversammlung des Kirchbauvereins am 22. Januar 1957 wählte den Schutzheiligen der zukünftigen Kirchengemeinde. Vorgeschlagen waren St. Albertus Magnus, St. Johannes Don Bosco und St. Thomas Morus. Nach eingehender Aussprache unter den künftigen Gemeindemitgliedern wurde Albertus Magnus mit überwältigender Mehrheit von 76 zu 11 zu 5 Stimmen zum Patron der zukünftigen Kirchengemeinde gewählt. Von diesem Zeitpunkt an führte der Kirchbauverein den Namen "Kirchbauverein St. Albertus Magnus e.V.".

Am 14. September 1958 fand eine Ergänzungswahl zum Kirchenvorstand der Gemeinde St. Johannes statt. Die Herren Alfons Mathei und Fritz Schött wurden als Vertreter der zukünftigen Gemeinde St. Albertus Magnus in den Kirchenvorstand gewählt.

Der damalige Vikar von St. Johannes, Franz Westhoff, wurde durch Verfügung des Bischofs von Essen am 22. November 1958 zum "Vicarius expositus" des Seelsorgebezirkes an der Königsallee ernannt.

Am 17. März 1959 fasste der Kirchenvorstand von St. Johannes in Wiemelhausen den Beschluss zum Bau der Kirche und der übrigen Gebäude auf dem Grundstück an der Königsallee. Mit der Gesamtplanung wurde der Architekt Dipl.-Ing. Gottfried Böhm beauftragt. Die grundbuchliche Auflassung des Kirchengrundstückes erfolgte im Sommer 1961.

Nach Genehmigung der Pläne durch das Generalvikariat Essen und des Bauordnungsamtes der Stadt Bochum konnte die Firma Düker aus Köln Anfang Oktober 1962 mit den Rohbauarbeiten für die Kirche beginnen.

Durch die Urkunde des Bischofs von Essen vom 7. Februar 1963 wurde der bisherige Seelsorgebezirk an der Königsallee mit Wirkung vom 1. März 1963 zur selbständigen Expositur St. Albertus Magnus, unter der seelsorgerischen Leitung von Pfarrvikar Franz Westhoff, erhoben.

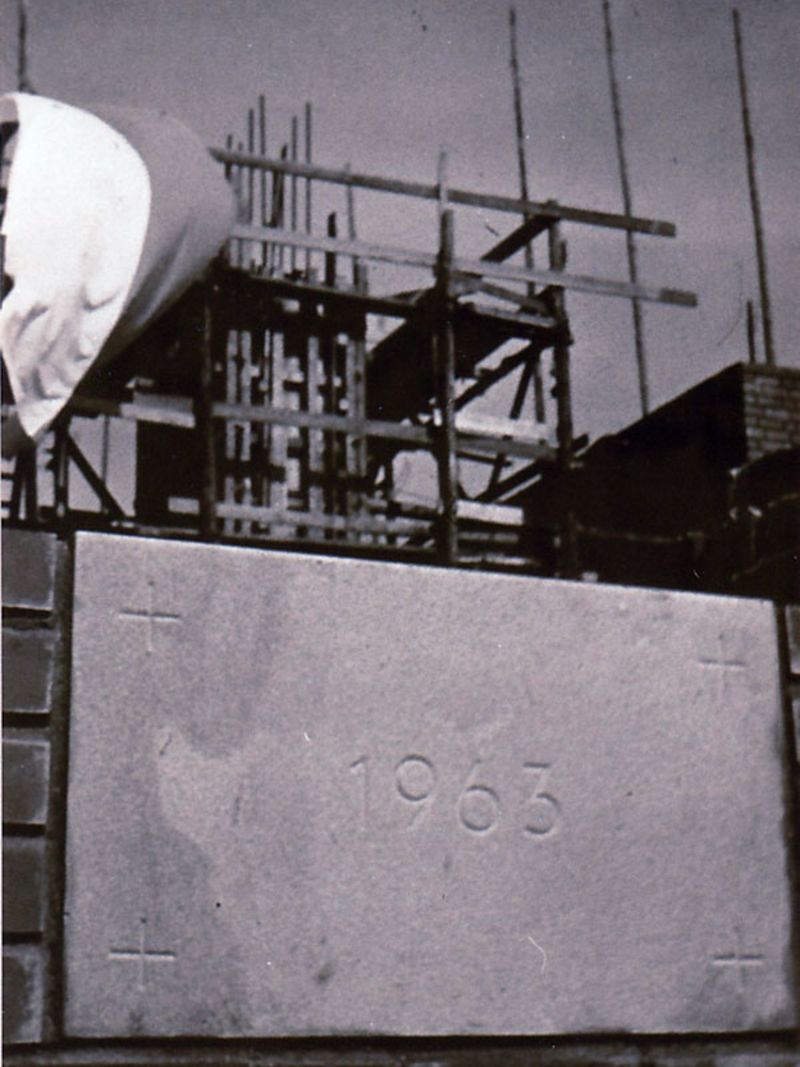

Ein weiterer Meilenstein in der Entstehungsgeschichte unserer Gemeinde ist mit dem Datum 7. April 1963 verbunden. Um 15.30 Uhr fand an diesem Tage die Grundsteinlegung durch den Dechanten Ludwig Krähling statt. Die Urkunde wurde traditionsgemäß in den Block eingemauert.

Drei Monate später, am 18. Juni 1963, feierte die Gemeinde mit den Bauleuten das Richtfest.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 wurde durch die Urkunde des Bischofs von Essen vom 26. August 1964 die Expositur zur selbständigen Kirchengemeinde (Rektoratspfarrei) erhoben. Pfarrvikar Franz Westhoff wurde zum ersten Pfarrer der Gemeinde ernannt.

Die Konsekration (Kirchweihe) der Kirche erfolgte am 30. November 1964 durch den Bischof von Essen, Dr. Franz Hengsbach.

Es dauerte noch ein Jahr bis die Kirche zum ersten Patronatsfest am 15. November 1965 eine neue Bestuhlung erhielt.

Sechs Tage später, am 21. November 1965, fuhr Pfarrer Franz Westhoff mit mehreren Gemeindemitgliedern nach Köln, um aus der St. Andreas-Kirche eine Reliquie des Hl. Albertus Magnus zu holen. Sie fand ihren Platz im linken Seitenaltar unserer Kirche. Das Reliquiar fertigte der Goldschmied Heribert Cassau aus Paderborn an.

Dank einer großzügigen Stiftung konnte im Jahr 1967 endlich mit dem Bau einer Orgel begonnen werden. Ihre Disposition stammt vom Orgelsachverständigen des Bistum Essen, Kantor Bernhard Ader, und sie wurde von der Firma Gebr. Krell, Duderstadt, gebaut. Am 24. September 1967 wurde die neue Orgel geweiht.

Mit der Eröffnung der Rosenkranzandacht am 1. Oktober 1967 wurde die Bronzemadonna geweiht. Sie ist ein Werk der Künstlerin Hilde Schürk-Frisch aus Münster. Die Statue schmiegt sich in eine Nische im Betonpfeiler ein und stellt eine innige Verbundenheit Christi mit seiner Mutter dar.

Der Kreuzweg wurde der Gemeinde am 2. März 1971 übergeben. Mit seiner Einfachheit, aber hohen Ausdruckskraft, passt er sich der Architektur der Kirche an.

Von Mai bis September 1980 wurde der Chorraum umgestaltet und damit den neuen liturgischen Gegebenheiten angepasst. Das Fenster des Chorraumes wurde jedoch erst im September 1981 vollendet.

Der erste Pfarrer der Gemeinde, Franz Westhoff, trat am 30. September 1981 nach siebzehnjähriger aufopferungsvoller Tätigkeit in der Gemeinde in den Ruhestand.

Sein Nachfolger im Amt des Pfarrers ist seit dem 29. November 1981 Pfarrer Stefan Ochmann.

Allerdings, und das sei zum Schluss dieser Chronik nicht verheimlicht, bedurfte es einer großen Reparatur an unserer Kirche. Im Juni 1987 wurde im Anschluss an ein feierliches Hochamt durch Pfarrer Ochmann das neue Kirchendach geweiht. Es wurde erforderlich, weil das alte Flachdach undicht geworden war und wäre nicht finanzierbar gewesen, wenn nicht die gesamte Gemeinde zusammen gestanden und durch großzügige Spenden diese Renovierung mit ermöglicht hätte.

(entnommen aus der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Gemeinde)

Im Stile der Zeit

Ein modernes Gotteshaus

Die Kirche St. Albertus Magnus

Die Kirche wurde vom Herbst 1962 bis November 1964 gebaut. Die Kirchenweihe vollzog der Bischof von Essen, Dr. Franz Hengsbach, am 30. November 1964.

Den Bauplan entwarf der Architekt und Dipl.-Ing. Prof. Gottfried Böhm, Köln. Der Kirche sollte ein umbauter Vorhof vorgelagert werden, der in seinem Innern den frei stehenden Turm aufnehmen sollte. Zur Königsallee hin sollte ein Gemeindehaus den Vorhof abschließen. Erst in der fertigen Gesamtanlage sollte die gestufte Ordnung der Baukörper das Bild der "Stadt Gottes" deutlicher machen.

Moderne Baugesinnung und moderne Baumaterialien geben der Kirche ihr Gepräge. Der Kirchenraum wächst vom Eingang zum Chor stufenweise zu immer größerer Höhe empor. Durch diese rhythmische Gliederung erhält der Raum eine lebendige Spannung. Er gibt Geborgenheit und öffnet sich gleichzeitig in den großen Fenstern zum himmlischen Licht.

Sehr sachlich und klar sind die Kuben des Kirchengebäudes im rechten Winkel ineinandergeschachtelt. Das Ziegelmauerwerk der Außenwände gibt Wärme, und auch im Innenraum wird die Kühle des Kieselbetons durch die Kombination mit roten Ziegeln und durch die ziegelroten Bodenplatten gedämpft. Der Eindruck eines einzigen Saales wird vermieden durch das Vor- und Zurückspringen großer Wandflächen und durch das Hineinstellen von breiten, gegeneinander versetzten Betonpfeilern. Der Weg zum Altar bleibt dabei frei.

Verschiedenen der ausgesparten Rechteckräumen ist eine besondere Funktion zugeordnet: Im mittleren, größten Rechteck steht, durch Stufen erhöht, der Altarblock. Das Rechteck rechts daneben nimmt die Orgel auf. Ein Rechteck links ist Standort für einen Seitenaltar mit einem Albertus-Magnus-Reliquiar. In einem weiteren Rechteck rechts hat ein hoch aufragender Beichtstuhl, der das Bild des Richterstuhls aufgreift, Platz gefunden. In dem vom Boden bis zur Decke reichenden Fenstern werden Dynamik und Transparenz der Statik und Undurchdringlichkeit des Gebäudes unmittelbar gegenüber gestellt.

Die beiden großen Seitenfenster, die von Prof. Gottfried Böhm entworfen wurden, stellen zwei große Ereignisse des Alten Testaments dar: An der Nordseite wird der Seitenaltar mit dem Reliquiar ganz vom Glanz des Fensters umhüllt. Über die blaugrüne Kernzone des Fensters wachsen weiße, rote und hellgrüne Zungen in pulsierender Bewegung zu einem Flammenkranz zusammen, der in modernen Formsprache das Thema des brennenden Dornbusches (Exodus 3, 1-8) veranschaulicht. Das Erlebnis des Moses erscheint uns heute als Hinweis auf die alle irdische Vorstellungskraft sprengende Größe Gottes und seiner erbarmenden Hinneigung zum erlösungsbedürftigen Menschen.

Das Südfenster umschließt den Ort des Bußsakraments. Bekenntnis der Schuld und die Vergebung stehen unter dem Zeichen der Gesetzestafeln des Mose am Berg Sinai (Exodus 19 ff). In tiefem Blauschwarz steigen rechts und links vom Richterstuhl die Spitzen des Sinai-Gebirges auf. Sie sind mit den römischen Ziffern der zehn Gebote gekennzeichnet. Zwischen der Strenge des Gesetzes keimt in der vergebenden und helfenden Liebe Gottes gleichnishaft die Hoffnung auf. Ihre Symbolfarbe Grün beherrscht in horizontaler Schichtung aufsteigender Felder.

Das lichtführende Fenster des Altarraumes, das im September 1981 fertig gestellt wurde, enthält im Entwurf des Kunstmalers Helmut Lang, Köln, ein Schriftband "Preiset den Herrn, ihr Werke des Herrn, lobet und erhebet ihn in Ewigkeit". Das Fenster wurde ohne dieses Band gefertigt und ist dem hl. Albertus Magnus gewidmet. Es soll seine besondere Verbundenheit als Naturwissenschaftler mit den Geschöpfen Gottes darstellen.

Der Altarraum wurde von Mai bis September 1980 umgestaltet und damit den liturgischen Gegebenheiten angepasst.

Die Orgel ist eine großzügige Stiftung. Ihre Disposition stammt vom Orgelsachverständigen des Bistums Essen, Kantor Bernhard Ader, und sie wurde gebaut von der Firma Gebr. Krell, Duderstadt. Sie hat 19 Register, die sich auf 2 Manuale und Pedal verteilen, Schleifladen mit mechanischer Spieltraktur und elektrischer Registratur sowie Normalkoppeln. Die Orgel wurde geweiht am 24. September 1967.

Die Bronze-Madonna, die sich in eine Nische im Betonpfeiler hinein schmiegt, ist ein Werk der Künstlerin Hilde Schürk-Frisch, Münster, und wurde zur Eröffnung der Rosenkranzandacht am 1. Oktober 1967 geweiht. Die Statue stellt die innige Verbundenheit Christi mit seiner Mutter dar. Maria hält ihr Kind, das segnend die Hand erhoben hat, fest im Arm und schützt es in ihrem ausgebreiteten Mantel.

Der Kreuzweg wurde der Gemeinde am 2. März 1971 übergeben. Er passt sich in seiner Einfachheit, aber hohen Ausdruckskraft, der Architektur der Kirche an.

Die Reliquie des hl. Albertus Magnus wurde am 21. November 1965 aus der Andreas-Kirche in Köln geholt. Das Reliquiar fertigte der Goldschmied Heribert Cassau, Paderborn, an.

Der lichtdurchflutete Vorraum der Kirche soll den Gemeindemitgliedern vor und nach den Gottesdiensten Gelegenheit zum Gespräch miteinander geben. Die Gestaltung der Taufkapelle gilt als vorbildlich.

Zur Namensgebung der Pfarrei gab es drei Vorschläge. Man entschied sich für den hl. Albertus Magnus (gest. 1280). Er ist einer der großen Denker des Mittelalters, der das gesamte philosophische und naturwissenschaftliche Gedankengut seiner Zeit beherrschte. Die Gemeinde hat den 1932 heilig gesprochenen Gelehrten mit der Begründung zu ihrem Patron gewählt, sein suchender, forschender Geist und seine universale Weltschau hätten ebenso besondere Aktualität für unsere Zeit wie seine Bedeutung als Begründer des christlichen Abendlandes.

Das Siegel der Gemeinde, das den Patron darstellt, ist ein Entwurf des Bochumer Künstlers Heinrich Wilthelm.

(entnommen aus der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Gemeinde)

Bildergalerie Kirche St. Albertus Magnus

Fotos: Carsten Giesen

+ + +

St. Albertus Magnus ist im Rahmen der Neustrukturierung des Bistums Essen zur sog. Weiteren Kirche bestimmt worden, für die vom Bistum finanzielle Mittel nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Am 16. November 2008 wurde die Kirche außer Dienst gestellt.